| 1.マカロニが出来るまで | |

|

イタリア製西部劇、通称=マカロニ・ウエスタン(アメリカではスパゲッティ・ウェスタン)が生まれるきっかけとなったのは、1960年代初頭、スペインで映画を撮影していた、あるイタリア人プロデューサーによるものである。 このプロデューサー、当時イタリアで流行していたスペクタクル史劇を撮影する為に、人件費が安いスペインでロケしていたのだが、その時に近くの村で西部劇を撮影していた映画隊と出くわした。それは、ハリウッドから映画撮影の為にやってきていたアメリカの撮影隊で、「何で遠いアメリカから、こんなスペインまで、わざわざロケに来るんだ?」と聞いた所、「人件費が安くて、しかもこの辺りは、風景がメキシコに似ているから、西部劇を撮りやすいんだ」という返事を貰い、一計を案じたそのプロデューサー、「アメリカ人がスペインでロケして西部劇を作れるんだったら、俺にだって出来る」とばかり、自分の映画の撮影が終わった直後、同じスタッフ&キャストでもって即興で西部劇を撮影した。これがいわゆる、イタリア製西部劇の第1号だった訳だが、なにせスタッフも、そしてキャストもイタリア人であり、喋っているセリフもイタリア語と来ては、ニセモノである事がチョンバレ。当然ながらその第1号は全然ヒットしなかった。 そこで考えたプロデューサー、「せめて主演だけはアメリカ人を使うべきだ。西部劇なんだし」と思い立ち、知り合いのプロデューサーに打診した所、ちょうどその頃イタリア製史劇に出演していた、アメリカ人俳優、リチャード・ハリソンがイイんじゃないかと返事を貰い、それでは彼主演で、今度こそ当たる西部劇を、と頑張って作られたのが、マカロニ・ウエスタン第2号『赤い砂の決闘』であった。日本では、『荒野の用心棒』に先立つ7ヶ月前、“日本で公開される初のマカロニ・ウエスタン”という触れ込みで公開され、そこそこヒットした。

|

|

|

|

|

|

本邦初公開となったマカロニ・ウエスタン『赤い砂の決闘』 |

|

| 2.レオーネの思案 | |

|

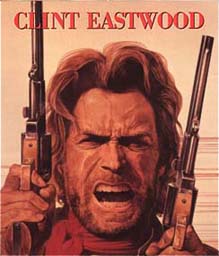

その『赤い砂の決闘』のヒットを目の当たりにしていたのが、イタリア映画界で燻っていたセルジオ・レオーネ監督。元々アメリカかぶれしていたレオーネだけに、「俺にだって出来る!」と闘志を燃やしていたのは火を見るよりも明らかで、ちょうどイタリアでも爆発的にヒットしていた黒澤明監督の『用心棒』に、西部劇テイストがある事を発見。あれをそのまま西部劇に置き換えたらイイんじゃないかという安易な発想に、同じく燻っていたドゥッチョ・テッサリも同意。二人で共同で“名前のない男”というストーリーを作り上げ、“一握りのドルの為に”というタイトルが付けられた映画の製作を企画したのは間もない事だった。 で、問題は主演スターであった。『赤い砂の決闘』同様、主役には絶対にアメリカのスターが必要だと察知したレオーネは、自分の映画のキャラクターに最も適した男として、チャールズ・ブロンソンに白羽の矢を立てた。当時ブロンソンは、『荒野の七人』『大脱走』などでメキメキ売り出しかけていた頃で、出演作もドンドン増えてきている状態の時だった。そんな時に、イタリアのレオーネから出演の依頼。脚本を読んだブロンソンは、「ストーリーが『用心棒』ソックリな事。そして何よりも描写が残酷な事」の二点を指摘し、出演を断った。 ショックを受けたレオーネは、『赤い砂の決闘』の主演スター、リチャード・ハリソンに相談を持ちかけたところ、ハリソンは「アメリカの大部屋時代に、イイ男と知り合いになったヨ。アイツなら、君の映画の主役にピッタリじゃないか」と返答。それが、クリント・イーストウッドだった。当時イタリアでも、イーストウッドの出た『ローハイド』は放映されており、テレビの人気者になっていた時期だった。にも関わらず、テレビを全く見ていなかったレオーネは、イーストウッドや『ローハイド』の事は一切知らなかったという。 そこでレオーネは、イーストウッドという人物がどのようなものなのかを確かめる為に、テレビの『ローハイド』を2〜3本続けざまに観て、イーストウッドのキャラクターを知った。「僕がイメージしていたプロンソンのような粗野な魅力はなく、全体的に線も細いが、カウボーイとしての体裁はまぁまぁなので、ちょっと工夫すれば、イメージに近いモノが出来るかも」と即断。即刻イーストウッドに向けて、“一握りのドルの為に”のシナリオを送った。

|

|

|

|

| 晩年のセルジオ・レオーネ監督 |

| 3.ツキを貰った男 | |

|

レオーネから送られてきたシナリオを読んだイーストウッドは、全くもってブロンソンと同じ感想を持った。しかし、ちょうどその頃、アメリカでは『ローハイド』の人気がソロソロ下降し始めた時期で、週一の放映が月一になっていた為、今まで通りのギャラを貰っていなかったイーストウッドは、この映画に飛びついた。ギャラは1万5千ドル。製作費は2万ドルで、『ローハイド』2本分の製作費であり、イーストウッドはアルバイト程度の、ほんの軽い気持ちで、『ローハイド』の撮影の合間を縫って、イタリアへ飛んだ。 その時のイーストウッドの気持ちとしては、「ニセものの西部劇だが、アメリカで公開される事はないので、自分のキャリアにも傷がつかないだろう」というもので、やっぱり、生活の為というのが、一番の理由だったようだが、そんなイーストウッドの考えとは裏腹に、完成した映画は大ヒット。しかも、黒澤監督の『用心棒』の盗作だという事で、日本でも話題になり、その問題は裁判沙汰にまで発展。最終的に、脚本を書いたレオーネとテッサリが、東宝=黒澤監督に対して謝罪、そして日本に於けるその映画の権利は、以後、黒澤プロに帰属する事になり、東和配給(東宝の洋画部門)で『荒野の用心棒』というタイトルで、65年の末に日本で公開、これまた大ヒットという結果になった。

|

|

| イーストウッド主演第1作『荒野の用心棒』と、その元ネタ黒澤明監督『用心棒』 | |

| 4.ツイている男たち | |

|

盗作問題が日本で係争中の65年春、レオーネは新作の着想を持った。今度は、同じ黒澤監督の『椿三十郎』の翻案で、『椿三十郎』は『用心棒』の続編であるから、それも当然なのだろうが、それが障害になったのか、主演に推したチャールズ・ブロンソンに、またしても逃げられてしまった。 それで「しまった…」と思ったレオーネは、『椿三十郎』の翻案を捨て、新たなアイディアで新作の脚本を練り、そして、アメリカへ帰っていたイーストウッドの元に、新作への出演依頼の手紙を書いた。『荒野の用心棒』のイタリアでの大ヒットの知らせを耳にし、アメリカのマスコミでも騒がれ始めたイーストウッドは、「もう一丁いったるか!」の気分で、再びイタリアへ渡る事を決意した。ギャラは5万ドルプラス歩合と格段に上昇。 そしてレオーネは、またまたブロンソンにも声を掛けた。「『椿三十郎』の翻案は、もうヤメたから、どうしても出て欲しい」と懇願。しかもブロンソンも、今度は乗る気はあったものの、スケジュールの都合がつかず、断念せざるを得なかった。 そのブロンソンの代わりに抜擢されたのが、リー・ヴァン・クリーフで、彼もイーストウッド同様、50年代〜60年代にかけて、ハリウッド西部劇の脇役に甘んじていた大部屋俳優で、この1作で大物スターの仲間入りをするきっかけとなった。それが『夕陽のガンマン』であった。

|

|

| リー・ヴァン・クリーフとイーストウッドは、『底抜け西部へ行く』でも共演していた |

| 5.ブロンソンとレオーネ | |

|

ここまでのエピソードで、度々登場しているチャールズ・ブロンソンだが、もし仮に、彼が『荒野の用心棒』の時点で出演をOKしていたら、イーストウッドの今日はなかったかも知れない。或いは、マカロニ・ウェスタンには出なかったけれど、アメリカでは何年か後に活躍していたかも知れないが、しかし、3本のマカロニ・ウエスタンに出た影響というのは、イーストウッドの人生にとっては、かなりの位置を占めるのではないだろうか。 逆に、ブロンソンにすれば、「あの時、出ていればよかった」と後悔しているのじゃないかと思ったりもするのだが、まぁ、結局はブロンソンも売れたのだから、あまり関係なかったかも知れない。しかし、レオーネ監督のブロンソン好きはかなりのもので、最終的にイーストウッドがアメリカへ引き上げた後に作られた『ウエスタン』で、ようやくブロンソンを主演に獲得する事が出来たのだが、主人公のキャラクターは、全くもってマカロニ3部作と同じものになっていたのは、ある意味面白い。ブロンソンが“名無しのガンマン”に扮した時の事を、色々想像しながら『ウエスタン』を観ていたものである。

|

|

| レオーネの念願が遂に叶ったチャールズ・ブロンソン主演の『ウエスタン』 | |

| 5.ハリウッドへの凱旋 | |

|

3本のマカロニ・ウエスタンは全世界で大ヒットを記録し、もうイーストウッドの顔を知らない者はいないぐらいの世界的なスターになったイーストウッドは、イタリア映画界からの様々な出演依頼を断り、アメリカに本拠を置く事に決めた。 そして帰国後間もなく、ユニヴァーサル・スタジオの小さな一室に、“マルパソ・カンパニー”(スペイン語で“険しい道”という意味)という、プロダクションを設立。当時の社長には旧友だったレナード・フリーマンが就任していたが、実質的に実務を担当していたのは、イーストウッド自身だったらしい。 その事をみても、映画を作るなら、自分の意志で自由に作りたいという、イーストウッドの堅い決意が表れているようで、後に自身の監督作を多く作るようになるイーストウッドにとって、このマルパソ・カンパニーは、重要な土壌となっていくのである。

|

|

|

| 帰国後第1作『奴らを高く吊せ!』は、マルパソ・プロの第1作でもある |

| 6.師匠との出会い | |

|

作品解説の所でも述べたが、凱旋第2作目の『マンハッタン無宿』は、当初、アレックス・シーガルという監督の予定で準備されていたが、主演のイーストウッドの鶴の一声により、ドン・シーゲルが新たに抜擢される事となった。それまで、B級アクション映画の監督止まりという評価だったシーゲルは、その前作である『刑事マディガン』で、やっと芽が出たかに見えたが、その活躍にさらに拍車をかけたのが、この『マンハッタン無宿』である。 初めてのコンビとは思えない程に、ピッタリ息の合った主演と監督のコンビは、余程ウマがあったのか、その後もマカロニ・パロディ『真昼の死闘』、心理的スリラー『白い肌の異常な夜』と、意欲作を連発。遂には、イーストウッドが監督としてデビューする『恐怖のメロディ』では、ドン・シーゲルが冒頭シーンのバーテン役で特別出演。おそらく、イーストウッドの演出ぶりにも、色々アドバイスした事と思われるが、まさにそれは、師匠と愛弟子との、最高のコンビネーションの瞬間だった。

|

|

|

| 運命的な出会いだったシーゲルとのコンビ1作目『マンハッタン無宿』 |

| 7.名コンビの飛躍 | |

|

1971年、初監督作『恐怖のメロディ』を撮り終えたイーストウッドは、ユニヴァーサル映画から西部劇の『対決』という作品、そしてワーナーから、『ダーティハリー』という刑事アクションものの出演依頼を受け、結局イーストウッドは、後者を選び、それが彼の代名詞ともなる、超ヒット映画に変貌していく訳だが、その『ダーティハリー』がイーストウッドとシーゲルのコンビで製作されるまでには、これまたイーストウッドのラッキーぶりが伺えるエピソードがいくつかあった。

|

|

|

| 二人にとって大いなる飛躍となった 『ダーティハリー』 |

| 8.ダーティハリー顛末記 | |

|

『ダーティハリー』は、ハリー・ジュリアン・フィンクとリタ・M・フィンクの夫婦ライターが書いた『デッドライト』というタイトルのシナリオが原型である。フィンク夫妻が、主人公にフランク・シナトラを想定して書いた脚本だったという事で、70年代初頭、そのシナリオを買ったワーナー・ブラザースは、最初の主演者として勿論、フランク・シナトラを抜擢、交渉したものの、当時シナトラはその前に出た『大悪党ジンギス・マギー』の撮影で足に怪我を負い、激しいアクションのある映画には出演できないと、断ってきた。 迷ったワーナーは、フィンク夫妻の意向を無視して、シナリオを強引にコメディ・タッチに変更。そして主役にウォルター・マッソーを抜擢しようと考えたが、フィンク夫妻の猛烈な反対にあって頓挫。脚本はまた、シリアスなアクションものに戻され、大きな賭けとして、大スターのジョン・ウェインに出演を依頼した。 しかし、当時ウェインは、自身が力を入れた『グリーン・ベレー』が不評で、しかもハリウッドでは完璧に“タカ派”のレッテルを貼られた状態であり、シナリオを読んで、これまた“タカ派”の助長に一役買う役柄になっている為、泣く泣く出演を断った。 業を煮やしたワーナーは、ライバル会社の20世紀フォックスが『フレンチ・コネクション』という同じ様な刑事アクションものを製作している情報をキャッチ、早く製作に取りかかりたい故、今度はポール・ニューマンに白羽の矢を立て交渉するも、「自分のイメージに合わない」と即座に断られてしまった。その時、ニューマンの口から「クリント・イーストウッドならピッタリじゃないのか」という言葉を貰うまでは、ワーナーは一切、イーストウッドの名前が浮かばなかったという。 実はここまで来るまでに、あのスティーヴ・マックィーンの名前が一切出てこない事に、ある種不思議に思われるかも知れない。マックィーンといえば、同じワーナー映画で、あの刑事アクションの傑作『ブリット』に主演しているぐらいで、なのにこの『ダーティハリー』の時は、何故か名前が出てこなかった。実は、当時マックィーンは、自身のソーラー・プロ製作による『栄光のル・マン』の撮影に忙しく、ずっとフランスへ行ったきりだったからで、ワーナーとしてしは、手も足も出なかったというのが理由らしい。 そのポール・ニューマンの言葉を聞いたワーナーは、思い出したかのように、即刻マルパソ・プロに連絡、イーストウッドは、二つ返事で出演を承諾した。つまり、二つの条件を出した訳だ。一つは、マルパソ・カンパニーで製作する事。もう一つは、監督にドン・シーゲルが担当する事。この二つである。イーストウッドとしては、ドン・シーゲルの才能に目を付けていた訳で、この、本格的な刑事アクションであり、また、本格的な暴力映画である本作の監督には、ドン・シーゲルしかいないと考えていた為の、この抜擢であり、遂にシーゲル監督も、この映画で花開く事になる、記念すべき作品となっていく訳だ。 それにしても、この映画もまた、様々な紆余曲折を経て、最終的にあの名作が完成した訳で、その、どれかが狂っていれば、イーストウッド=ダーティハリーというイメージ(代名詞)は誕生しなかった訳だ。フランク・シナトラが怪我していなければ……、ウォルター・マッソー案で進んでいれば……、ジョン・ウェインが意を決していれば……、ポール・ニューマンがイメージを嫌っていなければ……、これらは全て、偶然のようであるが、しかし、完成した映画を観るにつけ、神様の悪戯であるとしか思えないような、そんな偶然の連続だった訳である。

|

|

|

もし、彼等がハリー・キャラハンを演じていたら? 左から、フランク・シナトラ、ウォルター・マッソー、ジョン・ウェイン、ポール・ニューマン |

|||

|

|

| 因みにこれが、シナトラ構想の際に作られたポスター。

サラリーマン風のハリー・キャラハンですな(笑)。 |

| 9.再びポール・ニューマンとドン・シーゲル | |

|

実は、『アイガー・サンクション』も、当初はポール・ニューマン主演で製作準備が進められていた。しかし、ニューマンは、「あまりに危険過ぎる」という理由で降板、次に抜擢されたのがイーストウッドだった訳だが、その時もイーストウッドは、ドン・シーゲルに監督を依頼したが、今度は断られてしまった。 その理由が、「私がやって、何の取り柄があるんだい? 君は海抜3千メートル、私が千メートルの所にいて、2千メートルの距離を置いて呼びかけるのかい。“用意が出来たらカメラを回そうか、クリント”って」というものだった。もっともだと察知したイーストウッドは、これは誰にも任せられるモノではないという結論から、自分自身で監督する事を決意。それが監督4作目となった。 それにしても、シーゲルのアドバイスはともかく、本当のアイガー北壁でロケするというこの映画、実際にイーストウッド自身がロック・クライミング(全く経験がなかったという)までして挑むこの映画をよく監督・主演したものだと思う。撮影中は常に危険が伴い、最終的には死者を出したという事らしいが、そこまでしてまでもイーストウッドが作りたいと願ったこの映画(尤も、乗りかかった船だったので、最後まで付き合ったという事も考えられなくもないが)、一般的な評価はかなり低いが、そういう色々な事情を考え合わせると、悪口言う事など出来ないと思ってしまうのは、僕だけだろうか。

|

|

| 『恐怖のメロディ』で共演するドン・シーゲル(左)とイーストウッド |

| 10.イーストウッド・ルール | |

|

その『アイガー・サンクション』に次ぐイーストウッドの監督第5作目が『アウトロー』であるが、これも当初はフィリップ・カウフマン監督で撮影が進められていた。しかし、撮影が始まった途端、カウフマン監督と主役のイーストウッドとの間に、作品に対するアプローチの違いから確執が生まれ、結局イーストウッドはカウフマン監督を解雇、その後は自身で監督して、完成させた。 この事は、ハリウッドの業界に、ちょっとした物議を醸した。様々な監督から、イーストウッドに対してブーイングが起こったのだ。「撮影が始まって、監督を降ろすとは何事か!」というもので、これにはイーストウッドも、素直に非を認めている。その後ハリウッドの監督組合は、“映画の撮影開始後に、監督を降板・交替させる事は禁止”というルールが制定し、それを、『アウトロー』の事件に因んで、通称“イーストウッド・ルール”と呼ぶようになった。 が、しかし、もしフィリップ・カウフマン(『SF/ボディ・スナッチャー』や『ライトスタッフ』の監督)でそのまま撮影されていたら、あのような傑作になったかは、疑問である。イーストウッド自身の監督だったからこそ、イーストウッド映画を代表する、そしてその後のイーストウッド映画の方向性を決定付ける名作西部劇になったとも言え、ある意味、この交代劇は、イーストウッドにとっては、運がよかったとも言えるのではないだろうか。

|

|

|

|

| ハリウッドのルールを変えてしまったイーストウッド監督第5作『アウトロー』 | |

| 11.ソンドラ・ロックとの出会い、そして別れ | |

|

後に熱愛関係になるソンドラ・ロックとイーストウッドとの出会いは、その『アウトロー』が最初だった訳だが、次の監督作『ガントレット』は、当初、何とバーブラ・ストライザンドの共演で話が進められていたという事実がある。最初の『ガントレット』のシナリオでは、イーストウッド扮するうだつのあがらない刑事と、ストライザンド扮する酒場の歌手(!)とのほのかな恋を描いた、ラスベガスを舞台にしたラヴ・ストーリーだったというから驚き。それがいつの間に超ド派手な刑事アクションものになってしまったのか、その辺りの事実関係はよく分からないのだが、ハッキリ言える事は一つ。イーストウッドは、バーブラ・ストライザンドとの共演に難色を示したという。「彼女を女優としては尊敬するが、自分の映画に出て貰って、それでトラブルが増えてしまうのは、僕はイヤだ」と、当時を述懐するイーストウッドだが、当時、かなりのワンマンぶりで、出演映画を左右していたバーブラが、いかにみんなに嫌われていたかという事を、如実に示したエピソードではある。 そして、そのバーブラの代わりに抜擢されたのが、ソンドラ・ロック。おそらく、ソンドラ・ロックの出演作の中でも、『ガントレット』は、最高の作品となった筈で、まさにイーストウッドに感謝しなくてはならないだろう。 因みに、イーストウッドが酒場の歌手に恋をする、という話は、その後の『ダーティファイター』に採用されており、これはあくまでも推測だが、当初の『ガントレット』は、『ダーティファイター』の元になっている可能性が、かなり高いと思われる。

|

|

|

|

| 元々は同じ映画? 『ガントレット』と『ダーティファイター』 | |